Synthèse des travaux du CERFO

L’article a pour objectif de présenter une synthèse des travaux réalisés par le Centre d’enseignement et de recherche en foresterie (CERFO).

Introduction : pourquoi cartographier les îlots de chaleur ?

Un îlot de chaleur urbain (ICU) est une zone dans une ville où la température (surtout la température de surface) est plus élevée que dans les zones environnantes plus naturelles, en vertu de l’urbanisation (matériaux bétonnés, asphaltés, faible végétation, moindre infiltration d’eau). Ces zones peuvent exacerber les effets des vagues de chaleur, particulièrement pour les personnes vulnérables (personnes âgées, maladies chroniques, milieux défavorisés). inspq.qc.ca

À l’inverse, des îlots de fraîcheur sont des zones qui offrent un effet tampon — souvent végétalisées ou proches d’eau — et où la température est plus basse relativement à leur contexte urbain.

Cartographier ces zones est utile pour :

- orienter les interventions municipales (verdissement, techniques de revêtement, corridors de ventilation),

- identifier les quartiers à prioriser en santé publique,

- suivre l’évolution des îlots de chaleur dans le temps (avec le changement climatique).

C’est dans ce cadre que l’INSPQ (Institut national de santé publique du Québec) s’est associé au CERFO (Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy) pour produire des cartes d’îlots de chaleur / fraîcheur à l’échelle du Québec urbain.

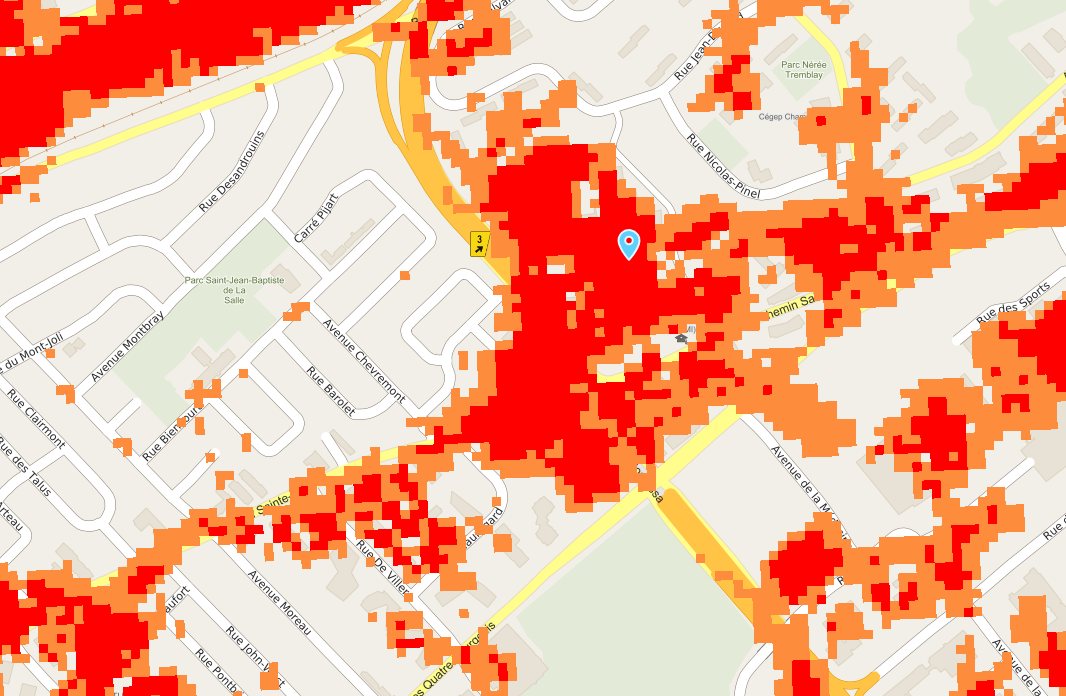

Défi: trouver le Cégep de Sainte-Foy

Cliquer sur l’image pour ouvrir le Géoportail de Santé publique du Québec.

Aperçu de la méthodologie

Voici les grandes étapes (schéma mental simplifié) de la méthodologie :

- Définir la zone étudiée et les périodes de référence

- Acquérir et préparer des images satellitaire et d’autres données géospatiales

- Construire un modèle prédictif (IA / apprentissage automatique)

- Appliquer le modèle sur l’ensemble du territoire urbain étudié

- Classer les écarts de température en catégories d’îlots

- Produire des indicateurs (ex. SUHII) et réaliser des analyses temporelles

1. Définir la zone étudiée et les périodes de référence

- L’étude couvre les centres de population du Québec (c’est-à-dire les zones urbaines) ayant au moins 1 000 habitants et une densité minimale de 400 hab./km², plus une zone tampon de 2 km autour de ces centres.

- Elle est réalisée pour les années 2020–2022, comparées aux données plus anciennes de 2013–2014.

- Le territoire couvert pour la cartographie des écarts de température (résolution fine) est l’écoumène du Québec (c.-à-d. les surfaces habitées).

Cette étape est importante parce qu’elle fixe le « cadre spatial » dans lequel le modèle sera appliqué.

2. Acquérir et préparer les données

a) Imagerie satellitaire : température de surface

- L’étude utilise Landsat-8/9, des satellites qui captent des bandes thermiques et optiques.

- On obtient une température de surface (TS) pour chaque pixel (à haute résolution spatiale, 30 mètres) Après correction les bandes de l’image sont à 15 m (le thermique reste à 30 m). inspq.qc.ca

Exemple simple : imagine une image satellitaire affichant une zone urbaine. Chaque pixel de cette image (15 m × 15 m) reçoit une valeur de température (après corrections). Ainsi, on peut distinguer des toits chauffés, des rues asphaltées, des toits végétalisés, etc.

b) Autres couches explicatives (variables « auxiliaires »)

Pour expliquer la variation de la température, on calcule d’autres données géospatiales :

- Indices spectrales : NDVI (végétation), MNDWI (proximité de l’eau), etc.

- Imperméabilisation / occupation du sol : proportion d’asphalte, béton, végétation, etc.

- Distance à l’eau (rivière, lac, etc.)

- Altitude / topographie

- Coordonnées géospatiales (x, y)

- Voisinage multi-échelle : par exemple, la densité de bâtiments autour d’un pixel dans un rayon donné.

Ces variables aident le modèle à « comprendre » pourquoi certains endroits sont plus chauds que d’autres.

c) Prétraitement

- Pour assurer la qualité des données, on masque les pixels nuageux ou représentant des ombres des nuages.

- On homogénéise les images (alignement, correction radiométrique, etc.).

- On sélectionne les scènes les moins contaminées par les conditions atmosphériques extrêmes.

- On normalise certaines variables pour qu’elles soient comparables entre elles.

3. Construire un modèle prédictif (IA / apprentissage automatique)

C’est ici que l’intelligence artificielle entre en scène.

a) Le concept

L’idée est : « À partir des variables explicatives » (NDVI, imperméabilisation, distance à l’eau, topographie, etc.), le modèle va apprendre à prédire l’écart de température relative (c’est-à-dire la différence entre la température de surface dans le contexte urbain et celle d’un bois de référence proche).

- Cet écart de température est la cible (variable à prédire).

- Les variables explicatives forment le « jeu de caractéristiques » (features).

b) L’algorithme utilisé

- L’algorithme choisi est une forêt aléatoire (Random Forest), une méthode d’apprentissage supervisé.

- On fournit au modèle des « échantillons » (pixels pour lesquels on connaît l’écart de température observé) afin qu’il apprenne la relation entre les caractéristiques d’un pixel et l’écart de température.

- Après l’entraînement, le modèle est capable de prédire l’écart de température pour chaque pixel du territoire d’étude.

Pourquoi une forêt aléatoire ? Parce qu’elle gère bien les relations non linéaires, tolère les variables corrélées, est robuste au surapprentissage (overfitting), et donne facilite l’interprétation.

c) Validation du modèle

- On réserve une partie des données (données de validation) pour tester le modèle.

- On évalue des indicateurs tels que le R² (coefficient de détermination) et la MAE (erreur absolue moyenne). Dans le cas de l’étude, on obtient un R² autour de 0,81 et une MAE d’environ 2 °C pour l’année 2022.

- Cela signifie que le modèle explique bien la variation et que l’erreur typique de prédiction est de l’ordre de deux degrés.

4. Appliquer le modèle sur tout le territoire urbain

Une fois le modèle validé, on l’applique à tous les pixels du territoire urbain (grille 15 m) pour générer une carte prédite d’écarts de température (en °C) pour l’ensemble de l’écoumène urbain (avec tampon).

Ainsi, chaque pixel — qu’il s’agisse d’un toit, d’une rue, d’un parc, d’un toit vert, ou d’une zone végétalisée — reçoit une prédiction de l’écart de température.

Exemple visuel imagé : tu imagines une mosaïque de petits carrés (pixels). Chaque carré a une valeur (par exemple, +4 °C, +2 °C, –1 °C) selon son contexte. Un toit noir en plein soleil pourrait obtenir +6 °C, un parc boisé –0,5 °C ou +1 °C, etc.

5. Classer les écarts en catégories d’îlots

Pour rendre l’interprétation plus intuitive, l’étude ne se contente pas de montrer des écarts en degrés, mais regroupe ces écarts en 9 classes, numérotées de 1 à 9 :

- Classes 1, 2, 3 : îlots de fraîcheur (les zones les plus « fraîches » relatives)

- Classes 8, 9 : îlots de chaleur (les zones les plus « chaudes »)

- Les classes 4 à 7 : zones intermédiaires

Attention : les seuils (valeurs en °C) qui définissent ces classes varient selon les centres urbains (latitude, climat local, tissu urbain). Autrement dit, +3 °C dans un centre urbain pourrait être classé en classe intermédiaire, alors que +3 °C dans un autre pourrait représenter une classe plus chaude.

Cette classification facilite la production de cartes (avec une symbologie visuelle) et la comparaison entre zones.

6. Indicateur SUHII et analyses temporelles

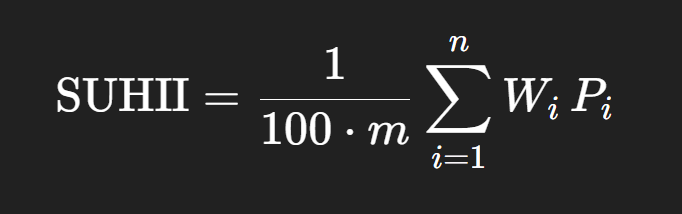

a) SUHII (Surface Urban Heat Island Intensity)

Pour chaque unité administrative (îlot de diffusion ou quartier), on calcule un indice SUHII qui pondère les classes de chaleur selon leur intensité :

- Où Pᵢ est la proportion de surface de la classe i dans cette unité administrative,

- Wᵢ est le poids (souvent lié au numéro de classe)

- m = nombre de classes (9)

- Ce calcul donne une valeur représentative de l’intensité des îlots de chaleur pour cette unité. inspq.qc.ca

b) Comparaison temporelle : 2013-2014 vs 2020-2022

L’une des forces de ce travail est de comparer deux périodes pour détecter des tendances :

- On calcule la différence pixel à pixel entre les écarts de température (2020-22 moins 2013-14). Si la valeur est positive : l’écart est devenu plus grand (la zone s’est « réchauffée » relativement).

- On compare aussi l’indice SUHII entre les deux périodes. On peut exprimer ce changement en pourcentage.

- Cela permet d’identifier les quartiers/devants où l’intensité des îlots de chaleur a augmenté ou diminué.

Ces analyses sont disponibles via Données Québec : « Analyse de changement entre la cartographie des îlots de chaleur/fraîcheur 2013-2014 et 2020-2022 ».

L’IA dans ce projet : rôle, forces et limites

Comment l’IA est utilisée

- Le cœur du projet repose sur un modèle d’apprentissage automatique supervisé (Random Forest), qui est un type d’IA (dans le domaine du machine learning).

- Le modèle apprend à relier les variables explicatives géospatiales à l’écart de température relatif observé.

- Une fois entraîné, le modèle est appliqué sur toute la zone urbaine pour prédire les écarts à l’échelle fine (chaque pixel).

- Sans l’IA, il serait très difficile de produire une cartographie continue sur l’ensemble du territoire avec une telle précision, parce que les relations géospatiales entre caractéristiques environnementales et température sont complexes, non linéaires, et variables selon le contexte local.

Forces de cette approche

- Capacité à modéliser des relations complexes entre variables (non linéaires).

- Bonne robustesse (le modèle est validé sur des données indépendantes).

- Possibilité d’appliquer le modèle sur des zones non mesurées directement.

- Adaptabilité : si de nouvelles variables ou images sont disponibles, le modèle peut être entraîné de nouveau.

Limites et défis

- Le modèle prédit l’écart de température relatif (par rapport à un boisé de référence) et non la température absolue.

- Il y a une erreur de prédiction (MAE ≈ 2 °C dans l’étude), ce qui signifie que certaines zones proches peuvent varier.

- Les relations apprises restent « noires » dans une certaine mesure — bien que Random Forest donne des indicateurs d’importance des variables, on ne connaît pas toujours la formule exacte.

- Les seuils de classification en classes (1–9) sont locaux, ce qui complique les comparaisons directes entre villes.

- Le modèle dépend fortement de la qualité des données (nuages, erreurs de calibration, conditions atmosphériques).

- L’IA ne remplace pas l’expertise locale : les intervenants doivent interpréter les résultats en contexte urbain réel.

Exemples illustratifs simples

Pour aider à visualiser :

- Maison avec jardin : supposons une maison entourée d’arbres et pelouse : le pixel correspondant pourrait avoir un écart de +0,5 °C (ou même négatif) par rapport à son contexte, ce qui la placerait dans une classe d’îlot de fraîcheur (1 ou 2).

- Toit noir sur béton : une usine avec un toit noir entouré de trottoirs pourrait avoir un écart de +8 °C, le plaçant dans les classes 8 ou 9 (îlot de chaleur).

- Rue bordée d’arbres : un tronçon de rue avec canopée pourrait atténuer l’écart (par ex. +2 °C), ce qui placerait ce tronçon dans une classe intermédiaire.

- Comparaison temporelle : si dans le quartier X l’écart en 2013 était +3 °C et qu’en 2022 il est +5 °C, la différence +2 indique un renforcement de l’effet de chaleur dans ce secteur.

Retombées & usages concrets

- Les cartes produites sont accessibles via le Géoportail de santé publique du Québec (îlots de chaleur / fraîcheur 2020–2022, cartes de température, etc.) inspq.qc.ca

- Les données (écarts, classes, SUHII) sont disponibles sur Données Québec (jeu de données « Îlots de chaleur/fraîcheur urbains 2020-2022 ») donneesquebec.ca

- Les analyses de changement (2013–14 vs 2020–22) permettent aux villes de voir où l’effet de chaleur s’est accru.

- Des municipalités peuvent utiliser ces cartes pour cibler les secteurs où planter des arbres, remplacer des matériaux, créer des corridors de ventilation, installer des murs végétaux, etc. inspq.qc.ca

- Le rapport final de 2023 du CERFO présente aussi un indice de priorisation pour les plantations en zones critiques dans les centres de population des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalache. cerfo.qc.ca

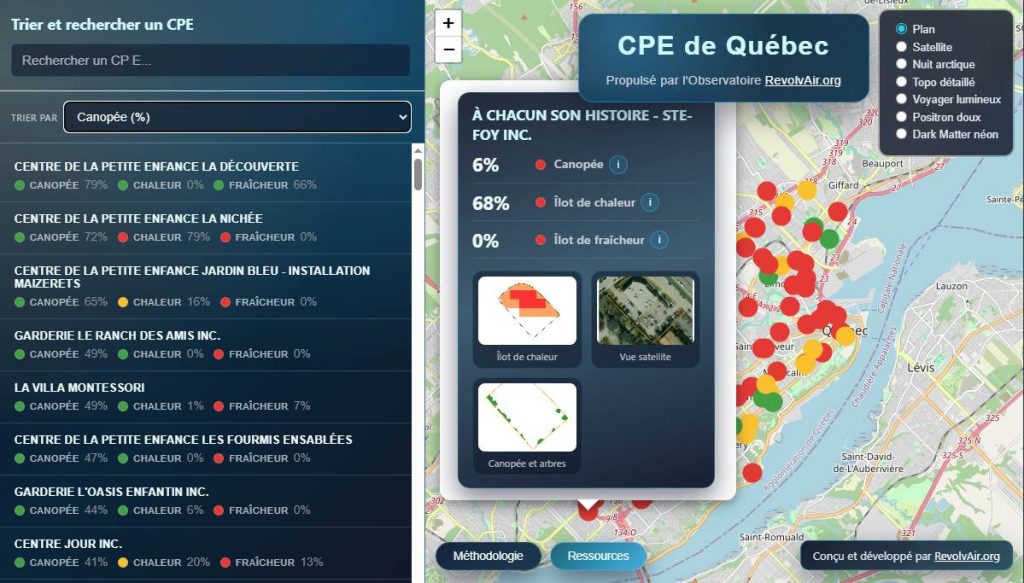

L’observatoire des CPE de Québec

Les données ont été utilisées afin de produire une cartographique permettant aux parents et gestionnaires de CPE de visualiser concrètement la canopée ainsi que les îlots de chaleur dans les limites du terrain du centre de la petite enfance.

Lien vers l’Observatoire des CPE

En découvrant la cartographique, j’espère que les citoyens et les gestionnaires de CPE prendront action pour offrir un environnement plus sain et sécuritaire pour les plus vulnérables : nos enfants.

– Guillaume Simard

Conclusion

Le travail d’INSPQ et du CERFO sur les îlots de chaleur / fraîcheur urbains combine l’imagerie satellitaire, les données géospatiales, et l’intelligence artificielle pour produire une cartographie fine à l’échelle du Québec urbain. Grâce à un modèle de machine learning (Random Forest), ils peuvent prédire les écarts de température pour chaque pixel, puis classer ces écarts en classes d’îlots, et produire des indicateurs synthétiques comme le SUHII.

Cette démarche offre un outil puissant pour la planification urbaine et la santé publique. Toutefois, il faut garder en tête les limites du modèle (erreurs, variabilité locale, interprétation) et l’importance d’un usage intégré avec les connaissances locales et le contexte urbain.

Références et liens utiles

- Cartographie des îlots de chaleur urbains — INSPQ : page officielle inspq.qc.ca

- Jeu de données “Îlots de chaleur/fraîcheur urbains et écarts de température relatifs 2020-2022” — Données Québec donneesquebec.ca

- Analyse de changement entre 2013-2014 et 2020-2022 — Données Québec donneesquebec.ca

- “Cartes des îlots de chaleur et de fraîcheur urbains : clés pour les interpréter et les utiliser” (CERFO / note technique) ResearchGate

- Rapport final 2023 (CERFO / livrable) cerfo.qc.ca

- Note technique “Identification et localisation des îlots de chaleur” (CERFO) cerfo.qc.ca

- Guide municipal “La lutte contre les îlots de chaleur urbains” (Québec) cdn-contenu.quebec.ca